即可将网页分享至朋友圈

你可曾想过,人的身体其实时刻都在“诉说”着独特语言?从心脏的跳动节奏,到大脑的微弱电波,这些生物医学信号蕴含着人体健康与疾病的关键信息。生命学院“生物医学数据智能处理”这门校级精品课,巧妙地搭建起电子信息技术与生命医学之间的桥梁,引领研究生探秘生命的神秘密码,解读生物医学信号背后的奥秘。

因材施教:融合差异,共促成长

“生物医学数据智能处理”依托学校电子信息学科优势,不仅将工程算法与医学应用完美融合,更在教学模式、课程特色、思政建设等方面不断创新,为培养具有跨学科融合能力的高素质复合型人才提供了强力支撑。

本课程前身为“生物医学信号处理”,主要由饶妮妮教授独自讲授,教学内容涵盖了数字信号处理知识复习、传统的功率谱估计方法和维纳滤波等传统基础性内容。随着学科的快速发展,为了更好地顺应生物医学领域数据处理与智能分析的前沿趋势,饶老师对课程进行了革新,并于2024年将其更名为“生物医学数据智能处理”,将全力聚焦生物医学领域数据处理与智能分析的前沿内容。

在精品课程建设过程中,课程组吸纳了任鹏和林昊两位老师参与教学。三位老师专业领域各有专长,分别聚焦脑电/心电信号分析、生物大分子的序列分析以及特征优化和机器学习。他们从各自的研究方向出发,对课程内容进行精心设计与整合,广泛的课题涉猎不仅使课程教学的知识架构更为完整,课程内容也愈加丰富精彩,从生物医学信号的采集、处理,到分析与应用,涵盖心电图、脑电图、肌电图等多种常见生物医学信号,致力于让学生“听”懂更多的身体语言。

饶妮妮教授

选修本课程的研究生专业跨度广泛,涵盖医学、生物学、计算机、电子工程、物理学等多个不同领域。为了让不同专业背景的学生既能充分发挥本专业的优势,又能弥补跨学科知识上的短板,将不同领域的知识融会贯通,课程组对教学大纲和内容体系进行了大刀阔斧的改革。课程组长饶妮妮认为,教学要紧密围绕案例展开。为此,课程组精练了部分传统和基础性内容,精心挑选了一批国际前沿技术研究案例、10余篇高水平学术论文,并编写了《异常心电图特征波定位与常见心律失常检测方法》作为教学辅助资料,帮助同学们更好地融通工程和医学知识,培养创新思维、文献阅读能力以及解决复杂问题的能力。

在实际教学中,课程组针对不同专业背景的学生实施因材施教策略。对于工程背景较强的学生,课程组引导其深入钻研算法开发和问题解决的细节;而对于医学专业的学生,则着重培养其研究问题提出、研究过程设计以及成果呈现方面的创新能力。

为了帮助学生们跨越知识门槛,课程组将教学与科研紧密结合,系统整合了心电信号预处理、心电特征波定位等常用信号处理软件,以及转录因子预测、非编码RNA靶基因预测等生物信息分析工具,大大提升了学习便利,从而迅速构建起完整的跨学科研究知识架构。

多位一体:创新教法,激发潜能

在长期教学实践中,课程组探索出一套独特的教学方法,融合启发式、研讨式、探究性、案例分析式教学,成果显著。

启发式教学贯穿于课程始终。引入新内容时,老师们巧妙留白,引导学生回忆本科阶段所学的基础知识,用已知启发未知。饶妮妮说:“启发式教学不仅能帮助学生更好地理解知识,还能极大地增加课堂互动。即使选课人数超过百人,我们也要确保80%的同学获得课堂提问的机会,有效提高了到课率和听讲效率。”

课堂讨论

研讨式教学借助“博士论坛”这一平台展开。课程组让学生选择前沿的“生医工”课题,学生们分组准备素材、撰写讲稿、制作PPT,并在课堂上进行展示。“在博士论坛上,我们深入探讨了前沿的联邦学习框架,它可以在保护数据隐私的前提下实现多中心数据的协同建模。举例来说,在跨地区的医疗影像联合分析中,联邦学习框架让不同医院的影像数据得以‘协作’,为提升疾病诊断准确率提供了有力支撑。”2024级生命学院时培风同学分享道。

探究性学习是课程的一大特色。课程组常选取国内外尚未解决的疑难问题作为探究课题,鼓励不同专业背景的学生进行协同思考,从多个角度探索问题背后的机理。比如探讨“蛋白质编码区的三周期性”这一问题,工科学生和医科学生通常会给出截然不同的解释,但将这些思路结合起来,便可能破解它背后的奥妙。

案例分析则是课程的核心教学方式。课上的每一个案例都精选自国内外顶级期刊项目,课下作业采取数据整理与创新分析的小实验,在课程考核中,学生独立完成的研究报告占总成绩的30%。这种基于问题的教学模式,将基础与前沿、理论与实践紧密结合,有力地促进了研究生创新能力的培养。

课程还配套建设了精品课程网站。学生们可以利用线上课程资源进行复习,并随时向老师和助教提问,部分作业和计算机实验项目也将依托网站开展,进一步拓展了教与学的空间,实现贯穿始终的师生互动,为构建“课堂讲授+案例教学+课堂课后研讨+课外实验”的教学格局奠定了坚实基础。

在一系列创新举措的推动下,课程教学质量得到充分保障,课程的吸引力与日俱增。选课人数从最初的30人一路攀升至120余人,学生学习收获和对课程评价逐年提高。据悉,课程组与浙江大学合作编写的教材《医学大数据智能处理与应用》,也即将出版,为更多学子提供学习参考。

思政赋能:启智润心,医工传薪

课程组认为,教学不仅是专业知识和技能的传授,更要为学生树立正确的价值观和使命感。因此,课程组紧扣涵养科研报国精神,编写了一系列典型的课程思政教学案例,并制作成教学微视频,将思政引领润物无声地融入专业课程。

生物医学工程奠基人黄家驷院士的生平事迹,每一位选修“生物医学数据智能处理”课程的同学都耳熟能详。1943年,黄家驷院士赴美研修胸腔外科,在担任当地中国留学生会主席期间,他每两周组织一次中国建设讨论会,号召大家立志学好本领报效祖国。1945年,他毅然回国,为开创中国胸外科事业立下汗马功劳。同学们通过了解这段历史,深切感受到个人命运与国家命运紧密相连。黄院士的爱国精神和远见卓识,深刻感染并激励同学们刻苦钻研、勇于创新,立志以科学研究报效祖国。

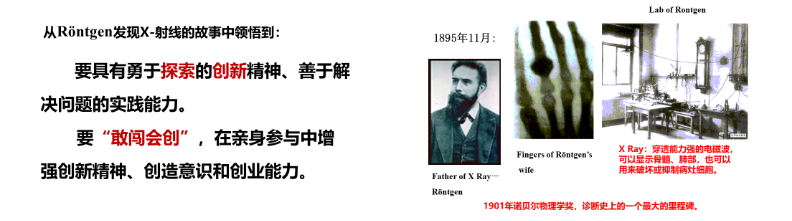

伦琴发现 X 射线

而伦琴发现 X 射线的故事,则从另一个角度启迪着学生。伦琴在简陋的实验室里,凭借着敏锐的洞察力和无畏的探索精神,捕捉到了那一丝转瞬即逝的科学灵感,从而开启了医学影像学的新纪元。这让学生们明白,在科研的道路上,创新并非只依赖于先进的设备,更需要敢于突破常规、探索未知的勇气。即使身处困境,只要保持好奇心和探索精神,创造力的源泉就不会枯竭,就有可能创造出改变世界的科技成果。

饶妮妮谈到:“为学生树立正确的科技价值观,是我们教学的重要目标。” 在课程中她向同学们强调,新技术的发展源于世界的迫切需求,技术更迭日新月异。当前,人口老龄化和医疗资源紧缺已成为我国卫生事业面临的严峻挑战,生物医学信号智能处理技术在应对这些问题时将发挥重要作用,学生们只有认识到这一点,在未来的研究中才能找准方向。

这些思政案例层层递进,从爱国情怀的激发,到创新精神的培养,再到社会责任的担当,一步步引导学生树立正确的科技价值观。一位同学在课程学习感悟里面这么写道:“课程思政元素的融入,激励我向攻克生医工难题的前辈们学习,以坚定的信念和无私奉献的精神,为人类健康事业作出贡献。”

多年来,课程组默默耕耘,通过问题导向的教学深化理论知识,在探究实践中融入思政教育,为国家培养了数百名具有医工交叉科研能力的复合型人才。展望未来,面向人民生命健康,课程组将持续关注生物医学数据智能处理领域的前沿动态,及时更新教学内容,与前沿技术保持同步,助力更多学生运用信号处理理论和人工智能技术解决实际生物医学问题,在医工交叉的道路上不断探索前行,为守护人民健康作出更大贡献。

编辑:罗莎 / 审核:王晓刚 / 发布:陈伟