即可将网页分享至朋友圈

海外学成归国,扎根西部深耕;持开放包容之思想,融中西文化于一体;引领团队攀登科研高峰,与时俱进探索学术前沿;坚信有志者事竟成,以身作则勉励学生积极进取……

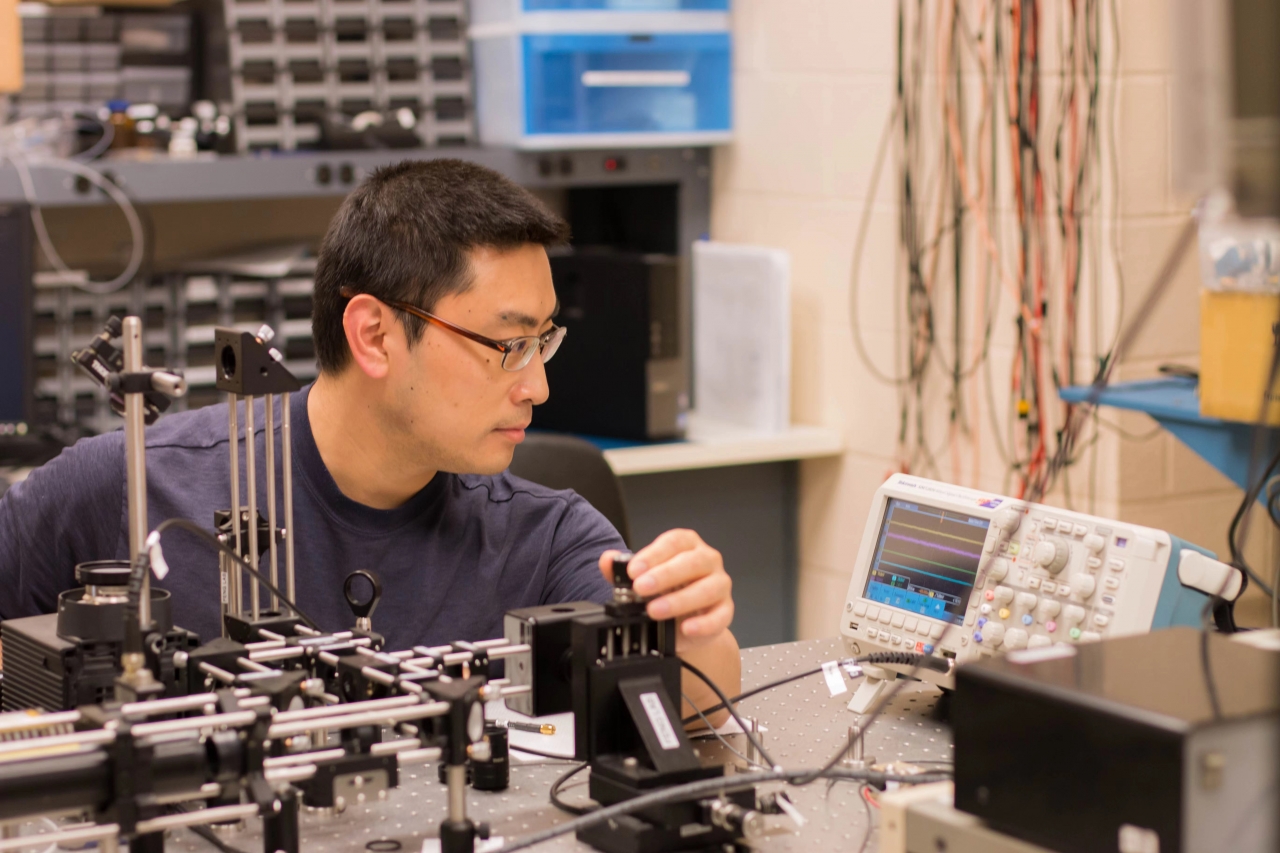

走近基础与前沿研究院王曾晖教授,这位长期奋斗在纳米器件物理等领域的青年学者,将他与成电的不解之缘娓娓道来。

基础与前沿研究院 王曾晖教授

立足成电:屡败屡战不言弃,筚路蓝缕始前行

2010年博士毕业于美国华盛顿大学的王曾晖,先后在美国康奈尔大学、美国凯斯西储大学从事研究工作,从博士后一直做到了高级研究员。2016年,他选择回国工作,入职电子科大基础与前沿研究院。

“我们既然回到国内工作,还是要扎根本土。毕竟在这片土壤上,我们还要继续扎根、发芽、生长,有希望的话可以更加枝繁叶茂,甚至是能够结出一些果实来。所以对我而言,如何学会重新适应国内科研的大环境,是一件值得认真思考的事情。”王曾晖说。

本科刚刚毕业就出国,加上近二十年的海外学习工作经历,使王曾晖的想法及习惯在很大程度受到国外学术界的影响。因此,“重新适应”成了王曾晖回国参加工作后的第一门“必修课”。为此,他下足了功夫,通过反复请教、学习和锻炼来总结不足、积累经验。

即使有着多年国外经历和杰出科研成果,王曾晖始终保持着一以贯之的谦逊和谨慎,面对问题会向同事们虚心请教,一丝不苟不放过任何一个细节。例如,在回国后学习申请“国家自然科学基金”各类项目的过程中,王曾晖坦言自己一开始就像个懵懂无知的“小学生”。彼时,由于对国内项目申请的陌生和自身积累的有限,王曾晖在项目申请上连续多年处在“申请-被拒-再申请-再被拒”的循环之中,一度看不见出口在哪里。在屡败屡战、屡战屡败的这几年中,学校组织的专家讲座培训及老教授们的悉心指导如雪中送炭,一点一点帮助他摆脱了这一困境。

“经过好几年的磨炼后,自己的项目申请逐渐开始有起色,在这个过程中我也收获了很多的成长和经验。”王曾晖回忆道。这一阶段的历练,不仅帮助他认识到自己的差距与不足,而且促进他逐步学会了自我调整,从而渐渐适应了国内项目申请的过程。目前,王曾晖已经主持了面上项目、联合基金重点项目、原创探索计划项目、国家杰出青年科学基金等一系列自然基金项目。

创新教学:营造全英文交流氛围,促进科研与国际接轨

久处国外的经历虽然让王曾晖花费了不少时间适应国内科研生活,但也培养出他与众不同的思维方式。与很多人不同,王曾晖提倡学生们与他用英文探讨科研问题。

在国外,不少华人导师担心自己课题组的中国学生如果一直沉浸在中文的环境下,会在适应国外环境方面进步较慢。因此他们常常会要求组里的中国同学用英文交流,即使对话双方母语都是汉语。这种做法在国外是很有效,也是很重要的。回国后,王曾晖认为用英文交流科研问题同样有着独特的优势。

“在高水平科研领域,最常用的语言目前仍是英文。包括很多进口专业设备的说明书、国际上的学术论文等等,基本都是英文。查阅资料、阅读文献、写英文期刊论文、在国际学术会议上做报告等,甚至将来出国留学或者访学,都对学生的英文水平有一定要求。与其让学生额外再花大量时间上英语课,为准备雅思、托福等语言考试而学英文,不如在日常学习生活中给同学们多提供一个体验和练习英文交流的机会,让英文真正成为一项日常的工具,而不只是被迫记忆的知识点。”王曾晖说。

王曾晖提到,他会在与学生的英文交流中指出一些英文课堂教学不容易注意到的地方,尤其是在日常生活及科研工作中的交流,使学生接触到最为规范、地道的英文表述,促进学生的听力、口语能力迅速提高。如此,学生们在未来的国际科研交流时,就可以轻松地理解国际同行的想法,并能正确地使用外语来清晰无误地表达自己的看法。

全英文交流为学生们创造出一个良好的环境,能够让他们在潜移默化中提高英文水平,这种教学方式可谓别出心裁。当然了,在一个所有人都说中文的大环境里,王曾晖的学生们作为少数中的少数,需要克服一定的心理压力才能够开口说英语,因而词汇量和熟练程度对他们来说也是个不小的挑战。

对此,王曾晖表示完全理解,并采取了在书面交流方面要求学生使用英文,但在口语交流方面不限定学生所用语言的方式,保证了学生在能够得到适当锻炼的同时不会觉得压力过大。王曾晖还在办公室挂了一副他中学语文老师的书法作品《为学》,经常用里面蜀鄙之僧去南海的故事,来激励学生培养“天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣”的心态,鼓励学生勇于探索,勇于尝试。

“面对不同的学生群体和环境,我需要根据具体情况来适当地进行优化和调整。在这个过程中,我能从同学们身上得到有用的反馈,汲取一些新知识和经验。所以说,回国后在指导学生这件事情上,我自己也是在不断地学习和成长。”王曾晖说。

一往直前:成长无止境,永远在路上

在逐渐成长与进步的同时,王曾晖也慢慢成为了提携新生力量的“前辈”,常受邀分享自己的经验与体会。在与同事们的接触与交流中,王曾晖的内心感触颇深。

“我觉得非常幸运,有机会为比我更年轻的老师们提供一些力所能及的帮助,就像从‘运动员’成长到了‘教练员’。伴随角色的转换,于个人而言也是一种学习和成长。我们自己虽然是老师,但其实在前辈面前,我们永远都还只是学生。”

无论是过去面对重新适应国内学术环境的挑战,还是如今对于自己未来的规划和展望,王曾晖的态度都始终如一。“我的角色也许会在无形中时不时来回转换,比如有时候客串一下‘教练员’;但同时,我自己肯定还会继续以‘运动员’的身份,一直奔跑在路上。因为后面还有新的目标,还有新的征程,我要在这条路上继续努力。”

想起在成电工作这些年的体会,“我觉得特别幸运,”王曾晖说,自己从一个啥都不懂的海归愣头青,在前辈的指引和教导下慢慢成长,一直到现在能够为新参加工作的年轻老师提供一点帮助;这样传帮带的模式,也体现了一代又一代成电人不断进取、继往开来的精神。

“工作中最让我体会到成就和满足的,是这样的传承不仅体现在老中青科研工作者之间,也体现在师生之间。这种‘继往开来’,不正是对我们中华文明中为师者‘为往圣继绝学,为万世开太平’最好的体现吗?”说话间,一道暖阳穿过基础院新大楼崭新的窗户,照在他微笑的脸颊上。

编辑:罗莎 / 审核:李果 / 发布:陈伟