即可将网页分享至朋友圈

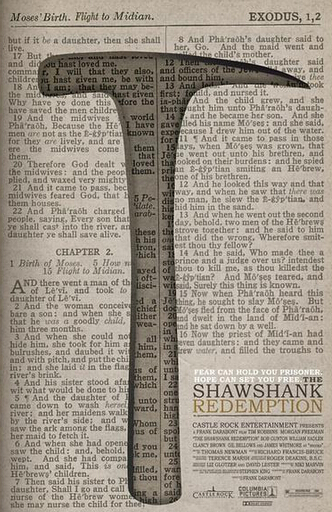

第一次遇见《肖申克的救赎》,就被它看哭了。这是在电影欣赏课上看到这部电影的,上课前,我已经查看了关于这部电影的介绍和评论,算是已经有了一些心理准备了,但没想到真正从头到尾看过电影之后,依然深受震撼。

一个青年银行家安迪,被冤枉杀了他的妻子和其情人,并被关进了一个名叫“肖申克”的监狱。遭遇了各种非人待遇之后,由于安迪懂得如何帮助狱卒逃税,安迪就成为了狱长的私人助理,帮典狱长将非法收入“洗白”。

此后,一个知道安迪妻子和情人死亡真相的小偷因盗窃入狱,安迪兴奋地找到典狱长,希望能帮他伸冤翻案。没想到,虚伪的典狱长为了让安迪永远为他洗钱,表面上答应,暗中却派人杀死了小偷。安迪知道真相后,决定通过自己的救赎获得自由,并最终逃出了监狱。

安迪是令人敬佩的,当然也是让人羡慕的,毕竟他最后逃除了鉴于,获得了自由。但这部电影,并不叫《安迪的救赎》,而是《肖申克的救赎》,这是自由道理的。如果这部电影只是讲了一个银行家如何从监狱逃出去的故事,那么,即便情节十分精彩,内涵也绝不会像我们现在看到的这样丰富。

实际上,《肖申克的救赎》讲的不仅是安迪的故事。可以说,影片中出现的所有的人物、角色,都是需要救赎的对象。监狱犹如地狱,但时间长了,监狱里就形成了一个微型但独特的社会生态,更加具有反讽意味的是,每个身处其中的人——无论是狱警还是犯人,都安之若素,觉得是理所当然。

在安迪入狱之前,有没有人试图越狱,是无从知道的。但从安迪入狱之后的情况来看,除了安迪一个人之外,其他人都没有越狱的打算,或者说曾经有过这样的希望,但最后在各种璀璨之下绝望地放弃了反抗和追求——他们心中的光,熄灭了!

正如影片中的经典对白所反映的那样:“监狱是怪地方,起先你恨它,然后习惯它,更久后,你不能没有它,这就叫体制化。”当安迪说“世上有些地方是石墙关不住的,在人的内心,有他们管不到的东西,完全属于自己”时,他的狱友瑞德却告诫说:“朋友,我告诉你,有希望才危险。希望能把人弄疯,希望无用,你最好认命。”

实际上,瑞德的想法,代表了肖申克监狱的犯人们的共同观念。这种观念的极端案例,就是曾与安迪一起做图书管理的Brooks,这位友爱善良的老人,在狱中生活了很多年,可是当他重返社会,获得自由了以后,反而适应不了社会的变化,最终上吊自杀了。这一幕,比什么都更让观众觉得悲凉。

可以说,安迪与其他所有人,都形成了鲜明的对比。他们是相互映衬的,如果失去任何一方,整个电影都将十分乏味。周润发主演的《监狱风云》我早就看过,樊少皇主演的《力王》我也看过,但都没有《肖申克的救赎》这样让人觉得心灵震撼。

“力王”痛痛快快地把那个“监狱”毁掉了,但在《肖申克的救赎》中,安迪逃跑了,肖申克监狱却依然在那里。当影片把安迪与其他犯人的生活做了一个对比之后,再来看这个电影的结尾,反而让人一点儿也高兴不起来——因为安迪自由了,但那个监狱还在,而且监狱中的人已经习以为常了。

有一个有趣的心理实验:饲养员把一只猴子放进笼子里,然后剪断了它的尾巴,猴子当时很痛苦,哇哇乱叫。没过多久,又放进来一只猴子,在笼子里放了一口铡刀,用这个铡刀把第二个猴子的尾巴也剪断了。接着就是第三只、第四只……笼子里的猴子都没有尾巴了,以后再放进来一只猴子,饲养员不用动手,其他的猴子会一拥而上,把新来的猴子的尾巴减掉。

“肖申克”监狱就是这个心理实验的真实写照。唯一不同的是,当这个故事的主角是“猴子”的时候,我们觉得好玩;而当故事的主角变成人,故事就立即让人陷入沉思。电影中,“安迪”这只“猴子”虽被剪掉了尾巴,但它的心里依然充满了希望,因此,它最终逃离了。但那个笼子还在,不仅在饲养员的手中,也在猴子们的心中。

对于其他的“猴子”,你能“哀其不幸,怒其不争”吗?事情当然没有这样简单。电影之所以不叫“安迪的救赎”,其实就是期待整个监狱都发生变化,而不是只某一个人的解放。在这样一种环境氛围中,要保持像“安迪”一样的“内在希望”,是十分困难的。因此,当我们看到Brooks出狱自杀后,并没有“哀其不幸,怒其不争”,反而是对他充满了同情。“肖申克”监狱为什么存在?它从合出来,又到何处去?这才是安迪出逃后影片留给我们的思考。

编辑:林坤 / 审核:林坤 / 发布:林坤